La terapia farmacologica sintomatica dell’artrosi Giovanni Minisola

Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia

- Ospedale di Alta Specializzazione “S. Camillo”

Azienda Ospedaliera “S. Camillo-Forlanini” - Roma

INTRODUZIONE

L’Artrosi è una malattia articolare cronica e degenerativa,

talvolta associata a sinovite.

Le numerose linee-guida per il trattamento della malattia

individuano negli analgesici e negli anti-infiammatori per

via sistemica i farmaci di primo approccio per il controllo

della sintomatologia; quelle dell’ACR (American College of

Rheumatology) sono considerate di riferimento (1).

Tra i farmaci impiegati per la terapia sintomatica figurano

gli analgesici, i FANS tradizionali e i Coxib.

La terapia con analgesici e con antiinfiammatori trova applicazione

in tutte le fasi della malattia, con lo scopo di controllare

il dolore, di migliorare la funzionalità articolare e, quindi,

di rendere più agevoli i programmi riabilitativi di mantenimento

o di recupero della mobilità delle sedi colpite.

La strategia terapeutica deve essere finalizzata ad affrontare

la malattia secondo un approccio olistico in ordine al quale

il trattamento deve essere personalizzato rispetto alle specificità

del singolo caso e deve tenere conto di tutte le possibilità

di intervento, non solo di quelle farmacologiche (fig. 1).

La terapia ottimale si fonda sulla corretta combinazione

dei vari interventi possibili, ivi compresi quelli psico-sociali,

quelli rivolti alla correzione della postura e quelli ergonomici.

L’importanza dell’approccio integrato è talvolta sottostimato

o l’approccio stesso non è applicato in modo convinto e completo;

ciò accade perché non sempre l’operatore è disponibile a

una comunicazione verbale con il paziente che può risultare

impegnativa e prolungata. Questa rassegna prenderà in considerazione

esclusivamente la terapia sintomatica attuata con farmaci

per i quali è riconosciuta un’azione antidolorifica e anti-infiammatoria

e ai quali si fa classicamente riferimento quando si parla

di terapia farmacologica sintomatica dell’artrosi.

ANALGESICI

Paracetamolo

Noto anche con il termine di acetaminofene, è il metabolita

attivo della fenacetina. Il suo meccanismo d’azione non è

ben definito, anche se sembra accertato che la brillante

azione analgesica e antipiretica dipenda dall’inibizione

selettiva a livello centrale della sintesi delle prostaglandine

(PG). La mancanza di attività sulle ciclo-ossigenasi (COX)

a livello periferico spiega la sua mancata azione anti-infiammatoria,

anche se tale caratteristica sembra essere tipica solo dei

bassi dosaggi (fig. 2).

L’impiego di questo farmaco ha avuto in passato una larga

diffusione sulla base di uno studio di confronto pubblicato

nel 1991 secondo il quale non erano evidenziabili differenze

significative nell’artrosi del ginocchio tra il paracetamolo

e l’ibuprofen. Un riesame di quello studio ed esperienze

più recenti hanno messo in dubbio quei risultati talché,

attualmente, è in corso una revisione critica circa l’impiego

del paracetamolo, specie se protratto, sia per quanto attiene

all’efficacia che per quanto riguarda la sicurezza (2).

La singola dose convenzionale per gli adulti oscilla tra

500 mg e 1 g da somministrare ad intervalli di 4-6 ore fino

al dosaggio massimo complessivo giornaliero di 4 g. Per il

paracetamolo esiste l’effetto ceiling secondo il quale, una

volta raggiunto nel singolo soggetto il massimo effetto antalgico,

questo non è ulteriormente incrementabile con l’aumento della

dose.

Alle dosi generalmente impiegate di 2-3 g al dì il paracetamolo

è ben tollerato, non danneggia la mucosa gastrica e non modifica

la funzione piastrinica. A dosi maggiori il farmaco sembra

comportarsi perifericamente come un FANS e, pertanto, è potenzialmente

gastrolesivo; esiste inoltre il rischio di danno epatico

e renale.

Il danno epatico insorge più facilmente ad alte dosi, specie

negli epatopatici e nei dediti all’alcool, e può manifestarsi

sotto forma di ittero o di epatopatia progressiva. In caso

di sovradosaggio può verificarsi una necrosi epatica acuta

che, per dosi particolarmente elevate, può essere fatale.

La tossicità renale, più rara di quella epatica, si manifesta

sotto forma di nefrite interstiziale simile a quella da fenacetina.

L’evidenza epidemiologica deve fare considerare la possibilità

di una possibile tossicità renale anche alle dosi generalmente

raccomandate.

Il paracetamolo interferisce, allungandolo, con il tempo

di protrombina e, pertanto, in corso di contemporanea somministrazione

di un anticoagulante occorre controllare più spesso l’INR.

Tramadolo

È un antagonista sintetico degli oppioidi, impiegato nei

casi resistenti al trattamento antalgico con paracetamolo.

La sua attività antidolorifica dipende dalla capacità di

legarsi ai recettori µ degli oppioidi e di inibire il re-uptake

della serotonina e della norepinefrina.

L’utilizzo del tramadolo deve essere preso in considerazione

quando la sintomatologia persiste nonostante il paracetamolo

e gli anti-infiammatori.

È disponibile in compresse da 50 mg e la dose totale giornaliera

non dovrebbe essere superiore a 300 mg, da raggiungere progressivamente

e lentamente, specie negli anziani.

Gli effetti collaterali più frequenti sono il vomito, la

nausea e le reazioni disforiche. Sembra accertato, tuttavia,

che l’insorgenza di effetti collaterali sia facilitata da

dosi iniziali elevate e, pertanto, si raccomanda l’aumento

progressivo della dose, iniziando anche con 25 mg/die. Un

effetto collaterale raro sono le convulsioni la cui incidenza

risulta più elevata nei pazienti con lupus, quando le dosi

iniziali sono elevate e quando si raggiungono rapidamente

alti dosaggi. Sono stati segnalati casi di dipendenza tra

pazienti consumatori di oppiacei.

Oppioidi

Fanno parte dell’armamentario di sostanze analgesiche impiegabili

in corso di artrosi (fig. 3).

La terapia cronica con oppioidi non ha però finora trovato

largo impiego nelle malattie reumatiche soprattutto a causa

di effetti collaterali, quali la nausea, il vomito, la

costipazione, la ritenzione urinaria, la secchezza delle

mucose, la confusione mentale e la depressione respiratoria.

Ciò nonostante gli oppioidi sono stati finora usati, sporadicamente

e per brevi periodi di tempo, in pazienti con episodi di

riacutizzazione particolarmente dolorosi e resistenti ai

trattamenti classici.

Recentemente l’APS (American Pain Society) si è espressa

a favore dell’impiego degli oppioidi anche per il controllo

del dolore non neoplastico, in pazienti selezionati. Numerosi

studi sembrano supportare adeguatamente tale posizione

(3).

Ciò sta comportando un cambiamento dell’orientamento di

pensiero circa l’impiego degli oppiodi in reumatologia

e comincia a diffondersi la tendenza a favore del loro

impiego in circostanze e casi particolari, purché ai pazienti

e ai loro famigliari venga fornita una completa informativa

circa le peculiarità di tali sostanze.

I pazienti candidati all’impiego di oppioidi sono quelli

con malattia in fase iperalgica, con dolore continuo, non

eleggibili per un intervento chirurgico e quelli nei quali

una condizione di comorbidità controindica, quanto meno

temporaneamente, l’impiego di altri farmaci (4).

Per il dolore da osteoartrosi l’oppioide ideale è quello

che assicura un effetto antalgico prolungato, un dosaggio

personalizzato e minimi effetti collaterali.

Tra i tanti oppioidi disponibili, quelli a lento rilascio

sembrano essere i più indicati. Tra questi la buprenorfina

e il fentanil a rilascio controllato transdermico consentono

una buona flessibilità di dosaggio, permettono una applicazione

ogni tre giorni e causano minori effetti collaterali rispetto

ad altri principi attivi della stessa famiglia.

Altri analgesici

La completezza dell’informazione sull’argomento obbliga a

ricordare altre sostanze anche se la loro utilità è talvolta

aneddottica, non è basata sulla medicina dell’evidenza,

non è sostenuta da studi controllati effettuati su casistiche

numerose ed è stata mutuata da esperienze positive in altri

modelli di dolore.

Tali sostanze sono l’aminofenazone, il nefopam, la noramidopirina

e il propifenazone.

Si tratta di farmaci che trovano applicazione in pazienti

già ad essi responsivi oppure per periodi di tempo limitati,

ad integrazione della terapia in corso. Alcuni di essi, inoltre,

hanno un seguito personale o nazionale che non sempre trova

conferma in altre esperienze straniere.

Il ketorolac e il dexketoprofene, tradizionalmente considerati

analgesici puri, sono in realtà FANS dotati di una buona

attività antalgica.

FANS

L’acido acetilsalicilico è stato il primo FANS impiegato

(sin dalla fine del 1800) per il trattamento di molte malattie

dolorose, tra cui quelle reumatiche. Nel 1966 l’entrata

in scena dei FANS non ne ha segnato la fine, anche se la

necessità di dovere ricorrere a più somministrazioni nella

giornata e gli effetti collaterali gastroenterici lo rendono

senz’altro meno competitivo rispetto alle “new entries”.

I FANS commercializzati successivamente all’acido acetilsalicilico

offrono rispetto a quest’ultimo alcuni vantaggi: efficacia

anti-infiammatoria e analgesica ottenibile con modalità di

somministrazione più agevoli, rapida comparsa dell’effetto

terapeutico, effetti collaterali di minore entità, migliore

tollerabilità, maggiore possibilità di scelta, maggiore accettazione

da parte dei pazienti.

I FANS vengono tradizionalmente classificati in due modi:

a seconda della classe chimica e a seconda dell’emivita.

La seconda modalità risulta più utile della prima, giacché

ha implicazioni pratiche nella scelta e nelle modalità di

somministrazione del farmaco.

La maggior parte dei FANS sono acidi organici deboli lipofilici.

Sotto il profilo chimico possono essere schematicamente suddivisi

in acidici e non acidici; in rapporto all’emivita, in FANS

a emivita breve, intermedia e lunga.

Una ulteriore classificazione prevede la loro suddivisione

in rapporto alla generazione. Tra quelli di prima generazione

figurano l’acido acetilsalicilico, l’indometacina e il fenilbutazone,

appartengono alla seconda generazione il diclofenac, il piroxicam

e il naprossene, sono di terza generazione il meloxicam,

la nimesulide e il nabumetone. Da poco sono stati commercializzati

anche in Italia l’aceclofenac e l’oxaprozina.

La classificazione dei FANS in rapporto alla generazione

fa riferimento sia all’epoca di sintesi e commercializzazione,

sia alla specifica capacità di inibire le due COX, COX-1

e COX-2.

In modo molto schematico, ma didattico, si può affermare

che i FANS di prima generazione agiscono prevalentemente

sulla COX-1, che quelli di seconda generazione sono equiattivi

nei confronti delle due COX e che quelli di terza generazione

svolgono azione inibente preferenziale nei confronti della

COX-2.

Il principale, ma non esclusivo, meccanismo d’azione dei

FANS è riconducibile, come è ben noto, alla produzione di

PG in virtù della inibizione delle COX (5).

A questo riguardo alcuni punti meritano di essere sottolineati:

l’inibizione delle COX avviene per acetilazione del sito

attivo; i FANS non antagonizzano l’attività delle PG le quali,

una volta sintetizzate, esplicano le loro azioni; l’effetto

inibitorio delle PG sulla COX piastrinica è irreversibile;

i composti salicilici non acetilati non inibiscono la sintesi

di PG e, pertanto, non esplicano gli effetti collaterali

associati a tale inibizione; i FANS inibiscono la COX piastrinica

in modo reversibile e, quindi, il recupero funzionale di

tali cellule avviene sospendendone l’esposizione al farmaco.

Quest’ultimo dato deve essere tenuto in particolare conto

quando occorre programmare la doverosa sospensione del FANS

a un paziente per il quale è previsto un trattamento chirurgico,

in ragione della interferenza negativa dei FANS sul processo

coagulativo; in tali casi occorre sospendere il FANS prima

dell’intervento; il periodo di sospensione per il singolo

farmaco è approssimativamente calcolabile moltiplicando per

cinque il numero delle ore corrispondente alla sua emivita.

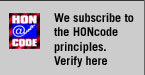

Gli altri meccanismi d’azione dei FANS sono molteplici e

svolgono ruoli quantitativamente differenti a seconda dei

casi (fig. 4).

Una particolare attenzione è attualmente dedicata alla specifica

capacità inibente delle metalloproteasi di matrice (6).

Un fattore limitante la somministrazione protratta è rappresentato

dalla frequente comparsa di effetti collaterali gastroenterici

associati all’uso prolungato di FANS. La possibilità di impiego

dei Coxib, equiattivi rispetto ai FANS ma molto meno gastrolesivi,

rende possibile e sicuro un trattamento tanto efficace quanto

prolungato.

Gli effetti collaterali dei FANS, pur essendo più frequenti

a carico dell’apparato gastroenterico, della cute e del sistema

nervoso centrale, non risparmiano l’apparato cardiovascolare,

quello respiratorio, il sistema ematopoietico, il fegato

e il rene. La prevalenza di effetti collaterali da FANS è

maggiore negli anziani e nei pazienti politrattati anche

per complicanze della malattia di base o per altre malattie.

In molti casi gli effetti collaterali sono ascrivibili alla

inibizione indiscriminata delle due COX, sia pure con percentuali

di inibizione differenti verso le due isoforme a seconda

del principio attivo.

L’inibizione della COX-1 è alla base della mancata produzione

delle PG residenziali, tra cui quelle gastriche citoprotettive

della mucosa, mentre l’inibizione della COX-2 determina la

mancata produzione delle PG inducibili la cui sintesi avviene

a seguito di stimoli flogogeni.

L’inibizione delle PG regolatrici di flusso, anch’essa COX-1

mediata, è la principale causa degli effetti collaterali

dei FANS sul sistema cardiovascolare e sul rene. Possono

così comparire, specie nei soggetti anziani e a rischio,

ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca congestizia,

iperpotassiemia, insufficienza renale ed edemi (fig. 5).

È obbligatorio nei pazienti che assumono cronicamente FANS

controllare la pressione arteriosa e la funzione renale,

pronti a sospendere il trattamento se necessario. È altresì

opportuno il periodico controllo della funzione epatica e

della crasi ematica oltreché, quando indicato, della cascata

coagulativa. Come tutti i farmaci, anche i FANS possono avere

importanti effetti idiosincrasici.

Un altro importante filone di ricerca nel campo del trattamento

sintomatico delle malattie reumatiche riguarda la possibilità

di inibire contemporaneamente sia la via ciclo-ossigenasica

che quella 5-lipo-ossigenasica, responsabile della produzione

dei leucotrieni che inducono lesioni gastriche e ulcere.

Partendo dal presupposto che l’inibizione più o meno selettiva

della via ciclo-ossigenasica operi uno “shift” verso la via

lipo-ossigenasica, è stato ipotizzato che l’inibizione di

entrambi i percorsi possa tradursi in una efficace azione

terapeutica e in una elevata sicurezza gastrointestinale.

Il licofelone, capostipite della famiglia degli inibitori

di entrambe le vie, ha dimostrato negli studi finora effettuati

di essere un farmaco utile per modificare la sintomatologia

delle malattie reumatiche e ben tollerato dal sistema gastrointestinale.

COXIB

Questa classe comprende gli inibitori specifici della COX-2,

attualmente rappresentati sul mercato da celecoxib, etoricoxib

e parecoxib. I Coxib si differenziano dai FANS tradizionali

perché non inibiscono, a dosi terapeutiche, la COX-1.

Celecoxib ed etoricoxib trovano indicazione per il trattamento

sintomatico delle più comuni malattie reumatiche (7, 8).

La loro efficacia è risultata sovrapponibile a quella dei

differenti FANS di controllo utilizzati nei numerosi “randomized

clinical trials” condotti in tutto il mondo su migliaia di

pazienti affetti da patologia reumatica di tipo degenerativo

e infiammatorio.

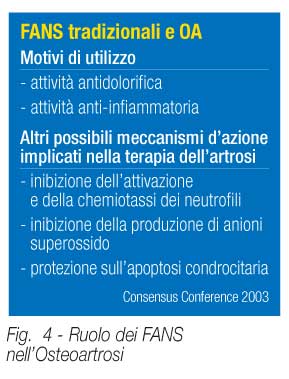

L’aspetto più rilevante dell’impiego dei Coxib è quello relativo

alla sicurezza gastro-enterica che con questa classe di farmaci

risulta essere particolarmente elevata, consentendo il loro

impiego anche in condizione nelle quali i FANS trovano importanti

limitazioni d’uso per la presenza di fattori di rischio (fig.

6).

Al riguardo è stato segnalato che i pazienti con malattie

reumatiche sono particolarmente esposti al rischio di gravi

complicanze gastroenteriche da FANS tradizionali.

La sicurezza gastroenterica dei Coxib è di particolare interesse

se si considera che le complicanze gastrointestinali da FANS

hanno un rilevante impatto socio-economico, richiedono un

costante impiego di risorse economiche e sono una causa significativa

di morte tra la popolazione. Una rilevazione condotta negli

Stati Uniti ha evidenziato che il numero di morti per complicanze

gastro-enteriche provocate da FANS è superiore a quello da

altre patologie, quali il mieloma multiplo, l’asma e la malattia

di Hodgkin e che è di poco inferiore a quello per HIV e leucemia.

Studi endoscopici su larga scala hanno dimostrato che l’incidenza

di ulcere gastriche e duodenali in corso di trattamento con

i Coxib è significativamente più bassa di quella da FANS

e sovrapponibile a quella da placebo. La spiegazione di questo

dato risiede nella mancanza di inibizione della sintesi di

PG che proteggono la mucosa gastrica. Un ulteriore vantaggio

per i pazienti a rischio di sanguinamento gastrointestinale

è rappresentato dalla ininfluenza dei Coxib sull’aggregazione

piastrinica e sul tempo di sanguinamento (9).

Poiché le malattie reumatiche obbligano a un trattamento

protratto con farmaci anti-infiammatori e poiché gli effetti

collaterali gastro-enterici da FANS hanno finora rappresentato

una condizione limitante, l’impiego dei Coxib consente oggi

di attuare con maggiore sicurezza un trattamento prolungato

(fig. 7).

Un argomento molto dibattuto è quello relativo ai rapporti

tra COX-2 e apparati renale e cardiovascolare, entrambi

sottoposti a una fisiologica regolazione che vede coinvolte

anche PG regolatrici di flusso.

Nell’uomo la COX-2 è espressa a livello renale e la sua inibizione,

analogamente a quanto accade con FANS, potrebbe avere ripercussioni

sul flusso plasmatico renale, sul filtrato glomerulare e

sulla ritenzione elettrolitica.

L’inibizione specifica della COX-2 può indurre ritenzione

sodica e questo effetto è associato a diminuita produzione

renale di PGI2. Ne consegue che i Coxib possono causare edema

e rialzo pressorio e, sotto questo profilo, non sembrano

teoricamente differenziarsi dai FANS classici.

In considerazione del rischio di possibili eventi trombotici

cardiovascolari dopo trattamenti molto prolungati, è prudente

evitare l’impiego dei Coxib nei soggetti esposti a tale rischio.

In ogni caso, i Coxib, analogamente ai FANS tradizionali,

non devono essere somministrati a lungo e il loro utilizzo

non esime, laddove indicato, dal co-trattatamento con aspirina

a basso dosaggio.

Conclusione

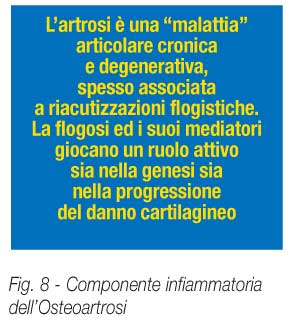

Il trattamento sintomatico dell’artrosi deve essere effettuato

in modo tale da modificare la sintomatologia senza arrecare

danni al paziente e tenendo conto della componente infiammatoria

della malattia (fig.8).

Fig. 8 - Componente infiammatoria dell’Osteoartrosi

Bibliografia essenziale

1) American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis

Guidelines. Recommendations for the medical management

of osteoarthritis of the hip and knee. 2000; 43: 1905-15.

2) Garcia Rodriguez LA, Hernandez-Diaz S. The relative risk

of upper gastro-intestinal complications among users of acetaminophen

and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Epidemiology 2001;

12: 570-6.

3) A consensus statement from the American Academy of Pain

Medicine and the American Pain Society. The use of opioids

for the treatment of chronic pain. Clin J Pain 1997; 13:

6-8.

4) Katz WA. Use of nonopioid analgesics and adjunctive agents

in the management of pain in rheumatic diseases. Current

Opin Rheumatol 2002; 14: 63-71.

5) Abramson SB, Weissman G. The mechanisms of action of nonsteroidal

antiinflammatory drugs. Arthritis Rheum 1989; 32: 1-9.

6) Barracchini A, Minisola G, Amicosante G. Oxaprozin: a

NSAID able to inhibit the matrix metallo-proteinase activity.

Inflammopharmacology 2001; 9: 143-6.

7) Matucci Cerinic M. I Coxib: una nuova via terapeutica.

Celecoxib. Ann Ital Med Int 2001; 16 (suppl 3): 104S-10S.

8) Cochrane DJ, Jarvis B, Keating GM. Etoricoxib. Drugs 2002;

62: 2637-51.

9) Bombardier C, Laine L, Reicin A, Shapiro D, Burgos-Vargas

R, Davis B. et al, for the VIGOR Study Group. Comparison

of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen

in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000;

343: 1520-8. |